The Tomb of Harwa, Egypt (TT37)

Active

Archeological SiteAttivita’ delle

Civiche

raccolte archeologiche

di

Milano nella Tomba of Harwa (tt 37)

Qurnah, November 8th, 1997Ottobre - Novembre 1997 La campagna archeologica delle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano nella Tomba di Harwa (Tomba Tebana 37) è iniziata il 19 ottobre e ha avuto termine l’8 novembre 1997. Scopo principale era quello di proseguire il lavoro di restauro e ripulitura delle pareti della Seconda Sala Ipostila, cominciato l’anno passato, e di iniziare a rimuovere lo strato di detriti che ingombrano il pavimento della Prima Sala Ipostila.

La missione era composta

da: Francesco Tiradritti (direttore ed egittologo), Rosanna Pirelli (egittologa),

Ilaria Perticucci (restauratrice), Franco Lovera (fotografo), Sandro Senni

(Architetto) e Giacomo Tiradritti (amministratore).

Oltre al Dott. Mohammed

Soghair, direttore generale per le Antichità dell’Alto Egitto, tengo

qui ad esprimere un vivo ringraziamento al personale del Supreme Council

of Antiquities, Ispettorato di Qurna, nelle persone del Dott. Mohammed

Nasr (direttore generale), Dott. Mohammed el-Bialy (direttore) e Yasser

Yussef Ahmed (ispettore). Il loro aiuto e la loro assistenza si sono dimostrati

estremamente preziosi per il conseguimento di tutti i risultati ottenuti

nel corso della campagna di scavo 1997.

Qurna, 8 novembre 1997

Francesco Tiradritti

Civiche Raccolte Archeologiche

Via Luini, 2

I-20123 Milano

Search for Harwa

with eBlast and

Altavista

The Tomb of Harwa: www.harwa.com

Email me on: [email protected]

Archaeological

Activities

of

the

Museum

of Milano

in

the

Tomb

of Harwa (TT37)

Attivita’ archeologiche

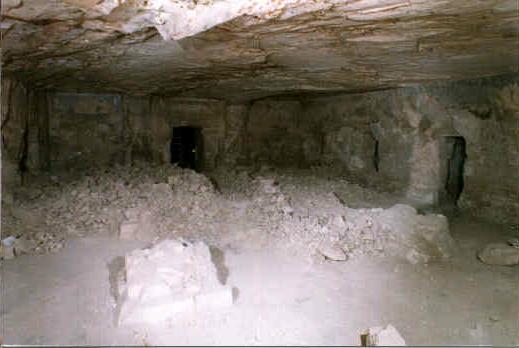

All’inizio della campagna di scavo 1997 la Prima Sala ipostila risultava

uniformemente coperta da uno strato di detriti di altezza variabile tra

i trenta e gli ottanta centimetri. Si trattava soprattutto di frammenti

di calcare provenienti dal crollo del soffitto. Vi erano inoltre molti

blocchi con testi geroglifici provenienti dalle pareti e dalle due file

di pilastri che un tempo dividevano l’ambiente in tre navate.

Allo scopo di rilevare

la posizione di ogni ritrovamento, la sala è stata divisa in una

griglia virtuale data da quattro file di quadrati, ognuno dei quali ha

come punti fissi l’asse principale dell’ambiente e il centro dei pilastri

(vedi pianta I).

Lo scavo ha avuto inizio dalle sale secondarie che si aprono lungo il lato settentrionale e meridionale della sala stessa. Si è agito in tale maniera per creare una serie di spazi dove immagazzinare i frammenti di calcare decorati che venivano recuperati nel corso dei lavori. A questo scopo, nel corso della campagna 1996, erano già stati liberati gli ambienti S1, S2 e S5.

Vicino all’entrata

della camera sussidiaria S3 è stata scoperta una sepoltura disturbata

di cui facevano parte due vasetti, una coppetta (con resti di cibo all’interno)

e uno scarabeo in calcare di rozza fattura. Situazione analoga è

stata riscontrata anche nella camera S4 dove, associati ai resti di alcune

ossa, sono stati rinvenuti alcuni oggetti che sembrerebbero far parte di

una duplice sepoltura: due balsamari in vetro azzurro dal collo molto lungo

(uno parzialmente fuso), due vasi in terracotta identici (di uno restano

soltanto due frammenti), un balsamario in vetro ossidiano completamente

fuso e una lucerna del tipo “arms and frog” (fig. 1).

Fig. 1: Corredo

funerario ritrovato nella camera sussidiaria S4

|

||

Nella camera sussidiaria

N2 è stato rinvenuto un grande numero di frammenti di ceramica,

appartenenti a varie epoche della storia egiziana. Ciò induce a

ritenere che l’ambiente sia stato utilizzato come una sorta di discarica

per vasi rotti. Nell’angolo SE, a livello di pavimento, sono stati rinvenuti

una coppetta completa ed un balsamario in vetro trasparente, parzialmente

fuso. Potrebbe trattarsi dei resti di una sepoltura risalente ai primi

secoli della nostra era. La sua scoperta indurrebbe a datare i frammenti

di vaso che riempivano l’ambiente ad un’epoca posteriore. Tra questi è

degno di nota un coperchio (o un piattino utilizzato come tale) su cui

è tracciata ad inchiostro una linea di iscrizione ieratica che reca

una datazione (mese, stagione e giorno), forse riferita al momento confezionamento

del recipiente che coperchio tappava.

Numerosi ushabty in

terracotta di fattura molto rozza sono invece stati rinvenuti all’interno

e vicino all’entrata della camera N3. Nell’angolo SE dello stesso ambiente

è stato anche ritrovato un notevole numero di vaghi di reticella

per mummia in faïence. Questa evidenza induce a ritenere che la stanza

sussidiaria sia stata utilizzata come luogo di sepoltura tra la fine del

periodo faraonico e l’inizio di quello romano. Sempre nella camera N3,

sopra i detriti che ricoprivano il pavimento, sono venuti alla luce i resti

di un falso vaso canopo in calcare con coperchio a testa di babbuino (Hapi).Potrebbe

provenire dalla cavità irregolare che si apre al centro della parete

finale della sala sussidiaria e non è da escludere che sia da porre

in connessione con i resti di sepoltura qui rinvenuti (Fig. 2).

|

|

||

Fig. 2: Vaso canopo

con coperchio a testa di babbuino (Hapi)

|

||

|---|---|---|

Una volta svuotati

una parte degli ambienti sussidiari si è potuti passare allo scavo

della Prima Sala Ipostila. Per il momento, il settore più vicino

all’entrata è stato tralasciato, perché ingombro di frammenti

di iscrizioni e statue di notevoli dimensioni, provenienti da altri monumenti

delle necropoli tebane (tempio funerario di Mentuhotep II Nebpehetyra,

tomba di Pabasa) e qui depositati dal Servizio delle Antichità egiziano

al fine di preservarli dai furti. I lavori nella Prima Sala Ipostila sono

proseguiti fino al completo sgombero della parte centrale della stessa.

(Fig. 3).

Fig. 3: La Prima Sala

Ipostila in una fase avanzata dello scavo

|

||

|---|---|---|

Nella navata settentrionale

è stato posto in luce un crollo che aveva interessato un’ampia porzione

del soffitto. Alcuni frammenti di calcare recano ancora tracce della decorazione,

costituita da strisce rosse su sfondo dipinto in un azzurro di due tonalità

diverse. I pezzi scoperti non sono però sufficienti per comprendere

il disegno complessivo.

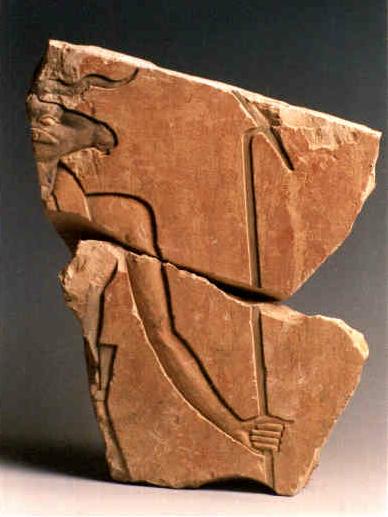

Anche la decorazione

delle pareti e dei pilastri era dipinta in blu e in rosso. Nella navata

meridionale della sala sono stati ritrovati molti frammenti delle scene

soprastanti gli ingressi delle stanze sussidiare S2, S3 e S4. E’ stato

così possibile ricostruire una grande tavola per offerta (S2), una

scena di macelleria (S3, Fig. 4) e una teoria di portatori di offerta (S4).

Quest’ultima trova un preciso riscontro con la decorazione della stanza

sussidiaria che si apre sul lato opposto (S4). Nonostante le scene che

abbellivano la parete settentrionale siano andate perdute, nessun frammento

ad esse riferibili è stato finora rinvenuto. Questo sarebbe da imputare

allo stato di migliore conservazione di questa parte della Prima Sala Ipostila

rispetto a quella meridionale. La parete settentrionale, rimasta pressoché

intatta fino ad un’epoca abbastanza recente, avrebbe sofferto dei danni

provocati dai cercatori di antichità nel secolo scorso.

Su alcuni frammenti

di pilastri sono state scoperte le figure delle personificazioni femminili

delle Ore del Giorno e della Notte e di alcune divinità maschili.

Tra queste (da identificare con i demoni-guardiani della Ore), una a testa

di ariete si ripete sui pilastri sia della fila settentrionale (Fig. 5)

sia di quella meridionale.

Fig. 4: Parte della scena di macelleria che decorava l’entrata all’ambiente S3 |

||

|---|---|---|

Su alcuni frammenti

di pilastri sono state scoperte le figure delle personificazioni femminili

delle Ore del Giorno e della Notte e di alcune divinità maschili.

Tra queste (da identificare con i demoni-guardiani della Ore), una a testa

di ariete si ripete sui pilastri sia della fila settentrionale (Fig. 5)

sia di quella meridionale.

Fig. 5: Divinità a testa di ariete dalla decorazione dei pilastri meridionali. |

||

|---|---|---|

Testi geroglifici menzionanti

la VII, la IX (Fig. 6) e la XII Ore della Notte sono venuti alla luce in

corrispondenza dei resti dei pilastri meridionali. I dati forniti dal rilevamento

dell’esatto luogo di ritrovamento di ogni frammento sembrerebbero indicare

che il testo si sviluppava da ovest ad est. Questa particolare disposizione

consente di ipotizzare che le iscrizioni siano state trascritte sui pilastri

in modo da seguire il cammino del sole nell’Oltretomba, dove l’astro sorge

ad ovest e tramonta ad est.

Fig. 6: Frammento di pilastro con la menzione alla IX Ora della Notte |

||

|---|---|---|

Nella navata settentrionale

della Prima Sala Ipostila è stata rilevata una situazione archeologicamente

ben stratificata. Le ampie lastre di calcare del soffitto ricoprivano,

sigillandolo, uno strato di resti umani, poveramente conservati, misti

a calce. Tale situazione testimonia un periodo di epidemia, la cui datazione

è estremamente difficile, data l’assenza di qualsiasi oggetto di

corredo. Le tracce di questa epidemia sono già state rilevate altrove

nella necropoli tebana. Al di sotto di questo strato, a livello di pavimento,

sono stati scoperti i resti di sepolture con poveri corredi funerari. Il

gruppo di oggetti conservatosi in migliore condizioni (probabilmente da

considerarsi intatto) è stato rinvenuto nell’angolo NE del Quadrato

I.D2. Quattro vasi in ceramica, un balsamario in vetro trasparente e uno

in vetro ossidiano sono stati rinvenuti in associazione ad uno scheletro

assai disturbato, con la testa rivolta a ovest (Fig. 7).

Fig. 7: Corredo funerario di epoca romana dal quadrato I.D2 |

||

|---|---|---|

A non molta distanza

da questa sepoltura, sempre a livello di pavimento, sono state rinvenute

le tracce di un fuoco. Mancando qualsiasi connessione con ciò che

lo circonda è assai difficile stabilire da chi e in che momento

della storia della tomba sia stato acceso. Il fatto che all’interno dei

carboni vi fossero frammenti di ceramica potrebbe indicare che il fuoco

risalga ad un periodo abbastanza tardo della frequentazione della tomba

e sia forse da connettere proprio con le inumazioni effettuate in periodo

di pestilenza.

In prossimità

dell’entrata, quasi a livello superficiale, è stato ritrovato il

frammento centrale di un ushabty in pietra scura (forse basalto) di Harwa.

La parte superiore di un secondo ushabty, in pietra verde, è stata

invece scoperta al centro della sala, ad un’altezza di cm 30-40 dal livello

del suolo (Fig. 8). Una volta ripulito dalle incrostazioni di calcare che

lo ricoprivano quasi per intero, quest’ultima ha rivelato una fattura estremamente

accurata. Pur iscrivendosi nello stile tipico della XXV dinastia, il viso

dell’ushabty mostra caratteristiche che consentono di ricondurlo all’ambito

della statuaria regale del periodo a cavallo tra la fine della IV e l’inizio

della V dinastia.

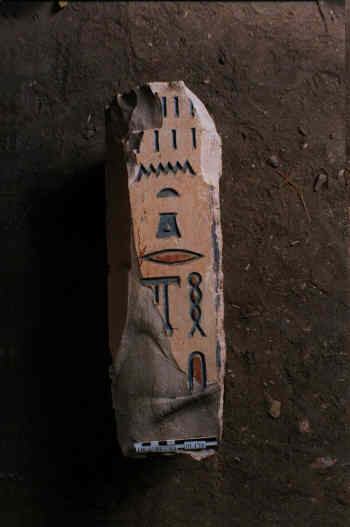

Un ushabty in calcare

di Harwa, pressoché completo (anche se spezzato) è stato

scoperto a non molta distanza dal precedente (Fig. 9). La sua fattura è

eccellente ed è sorprendente il fatto che stringa nelle mani, invece

degli abituali strumenti per il lavoro nei campi, il flagello e lo scettro,

normalmente utilizzati per designare l’autorità faraonica. Anche

il titolo che compare nell’iscrizione (wr wr.w, “il grande dei grandi”)

sembrerebbe indicare che, in questa statuetta, si è voluto attribuire

ad Harwa maggiori poteri di quanto lasci supporre la sua funzione di Grande

Maggiordomo della Divina Adoratrice.

Fig. 8: Frammento superiore di ushabty in basalto di Harwa (prima del restauro) |

||

|---|---|---|

Fig. 9: Ushabty in calcare di Harwa |

||

|---|---|---|

Il fatto che tutti gli ushabty di Harwa ritrovati all’interno della sua tomba (nel corso della presente campagna di scavo e della precedente) giacessero lungo il percorso assiale del monumento e ad una certa altezza dal livello del suolo potrebbe confermare l’ipotesi formulata in passato da J.J. Clère (BIFAO 34, 1934). Sulla base del ritrovamento di alcuni ushabty tra i rifiuti che colmavano il lago sacro di Medamud (località a circa km 15 a nord di Luxor), Clère afferma che gli ushabty di Harwa sarebbero stati prelevati dalla sua tomba in periodo tardoantico.

Uno scavo di salvataggio

è stato condotto anche lungo la sommità del lato meridionale

del cortile della tomba. Qui si era sviluppato un fronte di frana che,

con le piogge torrenziali del 1994 aveva condotto alla formazione di un

cono di detriti di notevole entità all’interno dello stesso cortile.

Al fine di evitare il ripetersi di un tale fenomeno, il terreno soprastante

è stato lievemente terrazzato. Nel corso di questo scavo è

stata riportata alla luce una porzione della sommità del muro in

mattoni crudi della rampa di accesso al tempio funerario di Mentuhotep

II Nebpehetyra.

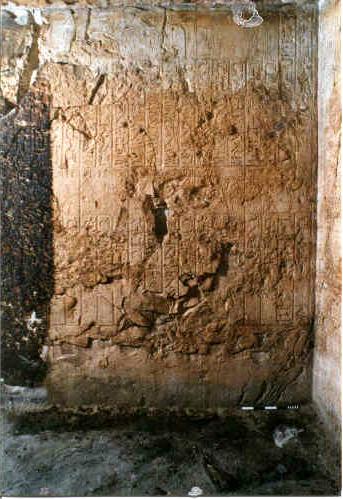

Fig. 10: La parete occidentale della Seconda Sala Ipostila dopo il restauro |

||

|---|---|---|

Attivita’ di restauro

Il metodo di pulizia delle pareti messo a punto nel corso della campagna

1996 dalla restauratrice Ilaria Perticucci si è dimostrato di estrema

efficacia e semplicità. È stato così possibile insegnarlo

ad un restauratore, messo a nostra disposizione dal Supreme Council of

Antiquities, e ad alcuni operai egiziani. È stato così possibile

creare una squadra di operai specializzati che potrà proseguire

la rimozione del guano di pipistrello dalle pareti della tomba con una

certa continuità negli anni a venire.

La velocità

del lavoro di restauro è così notevolmente aumentata. Nel

corso di questa campagna è stata ripulita la maggior parte della

parete occidentale e una larga porzione di quella meridionale della Seconda

Sala Ipostila (Fig. 10). In quest’ultima zona, l’azione del restauro si

è dimostrata particolarmente efficace. A mezza altezza, la completa

rimozione del guano ha infatti condotto alla scoperta di una fila di vignette

con scene relative al rituale di purificazione della mummia. Sono identiche

a quella che decorano la sommità della parete e, coperte come erano

dal guano, non erano mai state notate finora (Fig. 11)

|

||

|---|---|---|